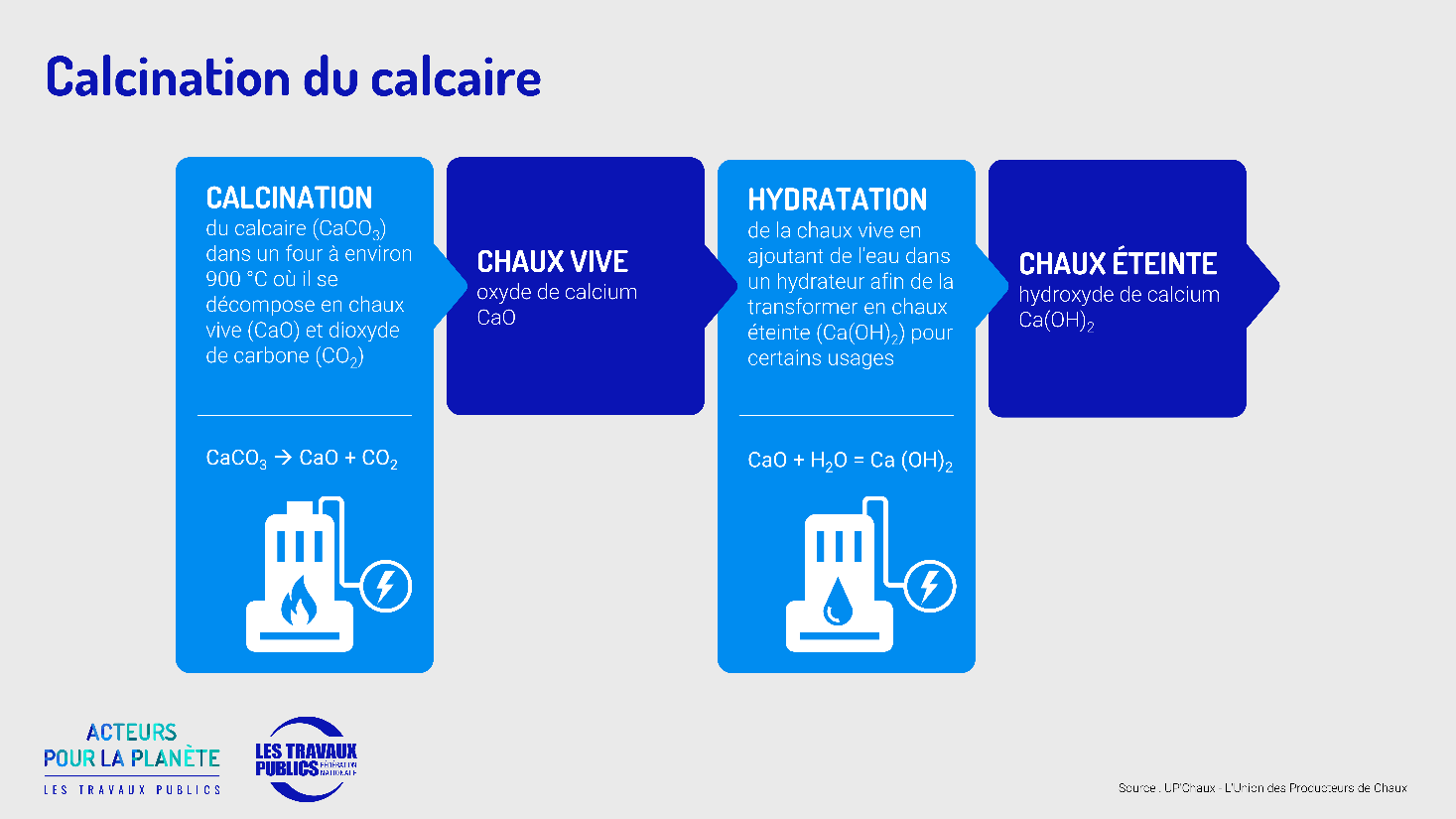

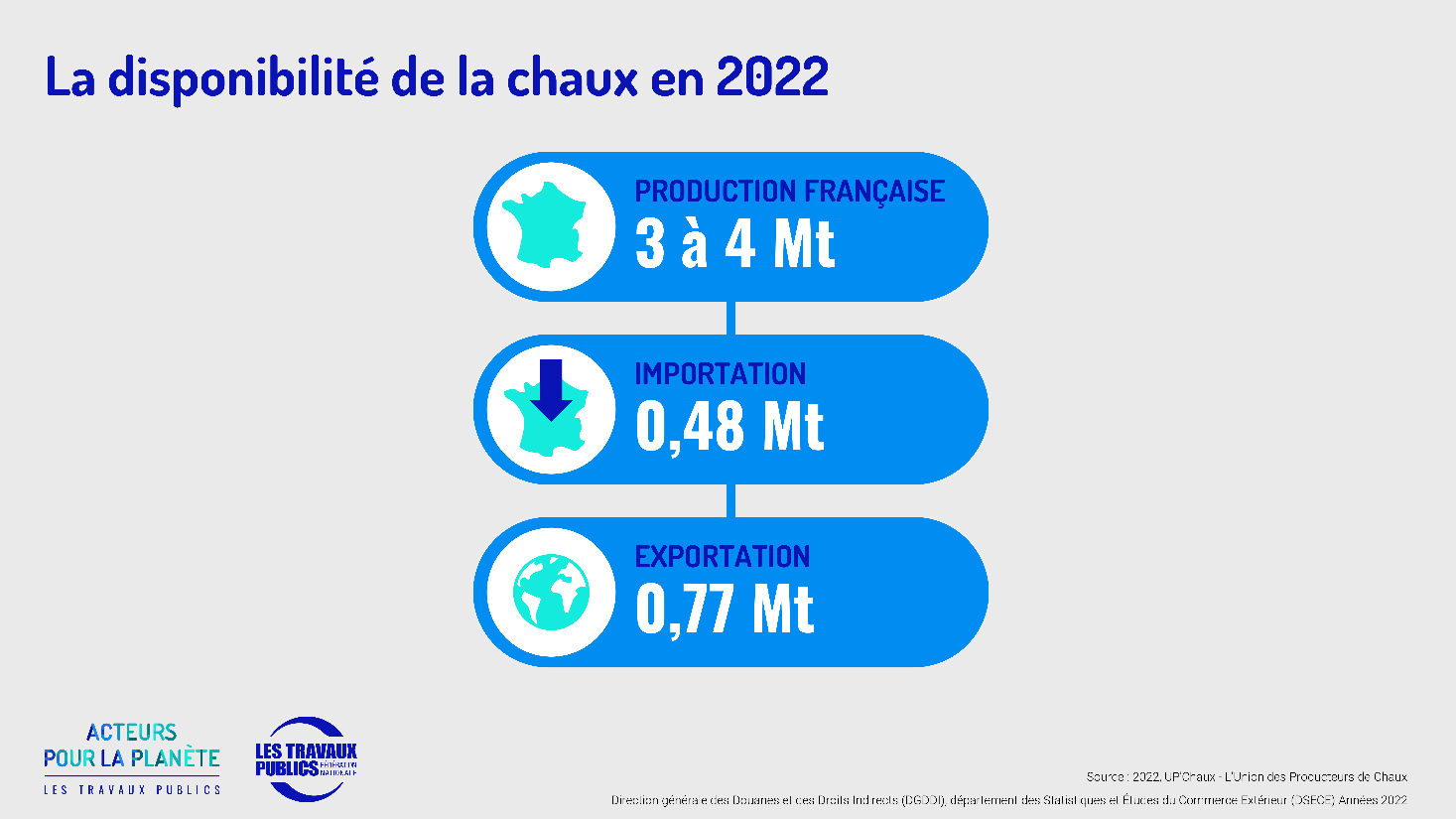

La chaux est un matériau produit à partir de la calcination de calcaire (carbonate de calcium) ou de dolomie (carbonate de calcium et de magnésium). 3 à 4 Mt sont produites par an dont 12 % sont utilisées dans le secteur de la construction en chantiers de terrassement et pour le recyclage des matériaux de chantier.

Les leviers de décarbonation sont l’optimisation du mix énergétique de l’industrie de la chaux, la captation du CO2 lors de l’étape de calcination du calcaire/dolomie et l’optimisation du transport.

1. De la matière première au matériau

Extraction des matières premières

a) Matières premières & processus d’extraction

La chaux est produite à partir de calcaire extrait en carrière. Il est ensuite concassé et criblé pour être réduit selon les granulométries appropriées, puis transporté vers des usines de traitement.

b) Lieu d’extraction du calcaire

c) Transport du lieu d’extraction jusqu’au lieu de transformation

Les fours à chaux se situent sur les sites d’extraction, et plus rarement à proximité immédiate.

Transformation des matières premières

a) Processus de transformation

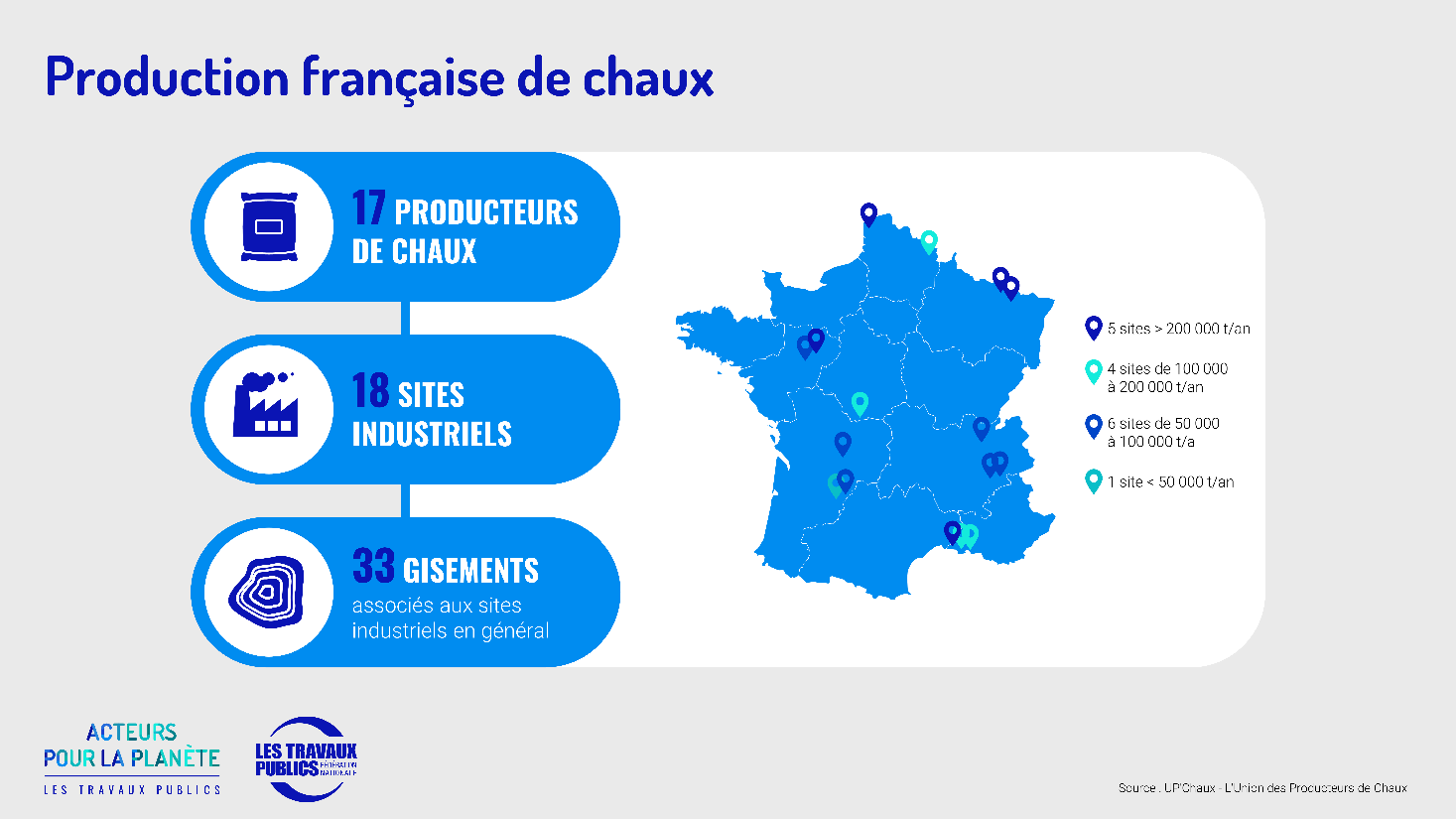

b) Principaux lieux de transformation du calcaire en chaux

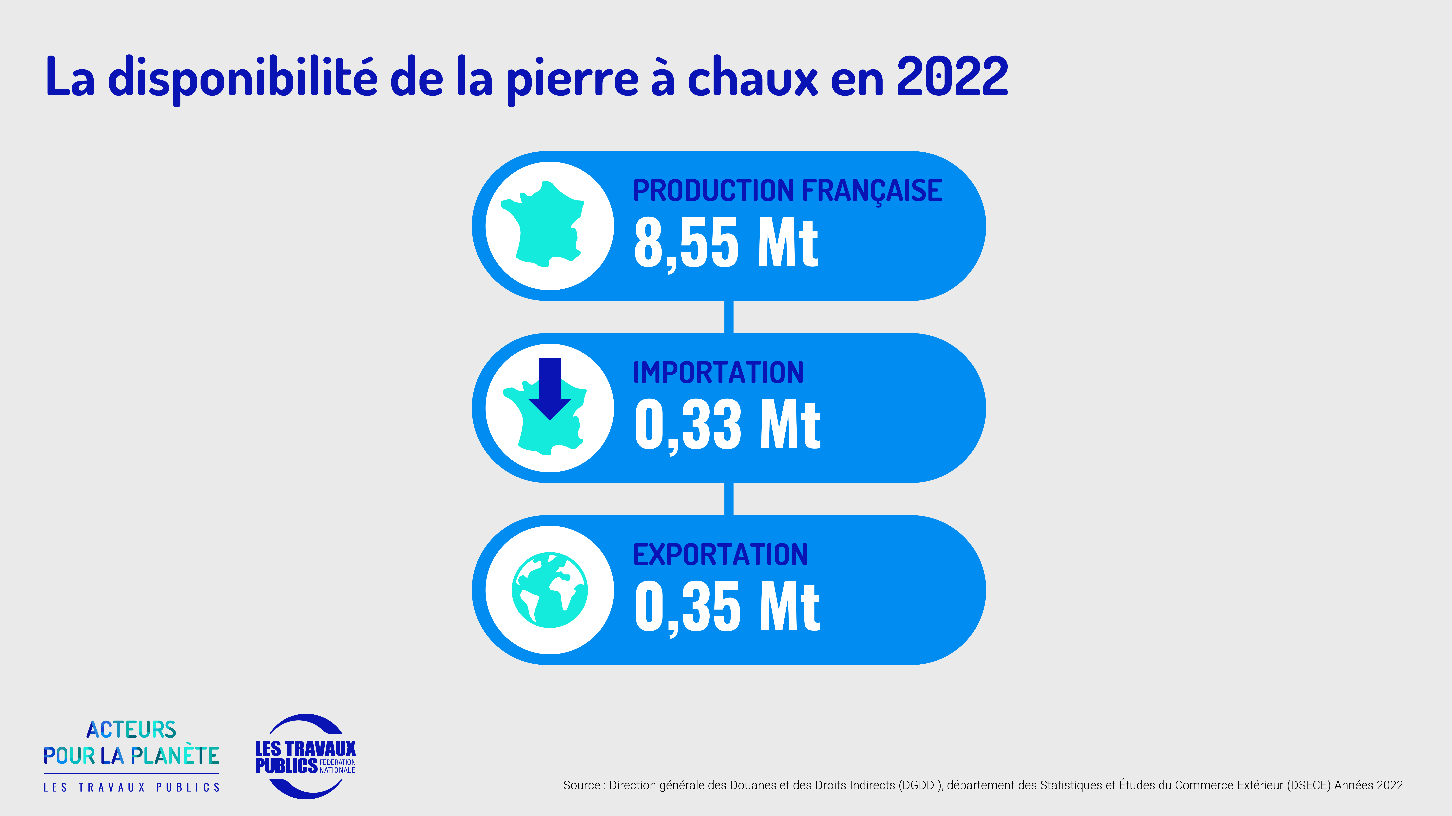

Disponibilité du matériau

Utilisation de la chaux

a) Les différents types de chaux

Il existe plusieurs types de chaux, chacun ayant des propriétés différentes en fonction du processus de fabrication et des matières premières utilisées :

1/ Chaux vive

Processus de fabrication :

Produite par calcination de pierres calcaires très pures à haute température (900 – 1000 °C).

Utilisation courante :

-

-

- Utilisation pour des procédés industriels (verre, ciment, soude), correction de l’acidité des sols

- Utilisations courantes dans les TP:

- Traitement des sols pour des ouvrages routiers, ferroviaires, aéroportuaires et hydrauliques

- Traitement des coproduits de carrière (Lavage à sec)

- Plateformes de recyclage

-

2/ Chaux éteinte

Processus de fabrication :

Produite par l’hydratation de la chaux vive en ajoutant de l’eau dans un hydrateur.

Utilisation courante :

-

-

- Traitement des fumées et des eaux industrielles et potables

- Traitement des boues minérales et organiques

- Stabilisation des sols

- Traitement des déchets

- Utilisation dans les bétons bitumineux (techniques de fabrication à tiède et à chaud)

-

3/ Chaux hydraulique – la chaux hydraulique ne fait pas partie des chaux représentées par l’Union des Producteurs de Chaux mais par le SFIC (Syndicat Français de l’Industrie Cimentière).

Processus de fabrication :

Produite par calcination de calcaire contenant de l’argile (15 à 20 %) dans un four à haute température pour obtenir une chaux aux propriétés hydrauliques

Utilisation courante :

-

-

- Fabrication mortier et béton

-

4/ Chaux magnésienne

Processus de fabrication :

Variante de la chaux qui contient à la fois du calcium et de l’oxyde de magnésium.

Utilisation courante :

-

-

- Peu utilisée dans les TP

- Utilisation pour les procédés industriels et agricoles

-

5/ Lait de chaux

Processus de fabrication :

Chaux hydratée saturée en eau

Utilisation courante :

-

-

- Protection anti-collage sur les couches d’accrochage

- Lutte contre les phénomènes de ressuage

- Traitement des eaux et des boues minérales en plateforme de recyclage et de carrière

- Amélioration du murissement au jeune âge des enrobés à l’émulsion

-

b) Les différentes actions de la chaux

La chaux agit notamment sur :

- La teneur en eau (amélioration) : sur tous les sols (argileux ou non), la diminution de la teneur en eau permet d’augmenter l’indice portant (IPI) et donc la traficabilité.

- Les propriétés géotechniques (stabilisation) la saturation en calcium élève le pH du sol rend les sols argileux insensibles à l’eau et ce, de manière durable. Elle améliore les propriétés mécaniques du sol

Les actions de la chaux dans le sol sont les suivantes :

- À court terme pour les matériaux traités :

- Modification de l’état hydrique & de la fraction argileuse par floculation : La chaux permet une réduction de la teneur en eau du sol par hydratation de la chaux vive et apport de matière. La présence de chaux entraine une saturation en calcium, permettant la floculation des argiles. La modification de la fraction argileuse entraîne une diminution de l’indice de plasticité qui donne aux matériaux argileux traités une meilleure cohésion et leur insensibilité à l’eau (retrait, /gonflement). Le matériau est ameubli, ce qui facilite l’action des liants hydrauliques dans le cas de traitement mixte (pré-traitement à la chaux puis traitement au liant hydraulique).

- À long terme pour les matériaux traités :

- Élévation du pH : l’élévation du pH permet la formation de liaisons pouzzolaniques avec les minéraux argileux du sol pour créer des composés cimentaires.

- Accroissement (de manière durable) des caractéristiques géotechniques et mécaniques ;

- Augmentation de la résistance mécanique et réduction des pressions de gonflement ;

- Réduction de la sensibilité au gel

Quels sont les matériaux qui sont susceptibles d’être traités par la chaux ?

Tous les sols sont susceptibles d’être traités par la chaux. Les choix se feront en fonction de la taille des chantiers et du contexte hydrique rencontré.

Dans le cas du traitement en place, les surfaces doivent être suffisamment importantes pour pouvoir accueillir un atelier de traitement (épandeur et pulvi-mixeur).

Les sols ne pouvant pas être réemployés sont envoyés sur une plateforme où ils subiront des étapes de scalpage, criblage, malaxage, avec de la chaux puis auront une phase de maturation et de stockage avant valorisation ultérieure

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter :

- Le Guide Technique National « Valorisation des matériaux par traitement à la chaux sur les installations de recyclage », Mai 2018 publié par le SEDDRe

- Le Guide d’utilisation en Travaux Publics Grave de valorisation-Graves Chaulées, publié en mars 2013 par l’IDRRIM – en cours de révision

- Le Guide Technique « Traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques (GTS), publié en 2000 par le CEREMA et en cours de révision

c) Usages de la chaux dans les Travaux Publics

La chaux est utilisée pour les projets de :

- Terrassements (routes, voies ferrés, pistes aéroportuaires, plateformes industrielles, commerciales… :

- Remblai courant, PST (Partie Supérieure des Terrassements) ;

- Blocs techniques et remblais contigus d’ouvrages d’art ;

- Couche de forme, assises de chaussées (faible trafic) ;

- Remblais de tranchées

- Les ouvrages hydrauliques (digues fluviales, maritimes, canaux, barrages)

1/ Traitement des sols (amélioration) – Chaux Vive

-

-

- Corrige l’état hydrique et améliore la maniabilité et traficabilité des sols trop humides et argileux

- Réduit les phénomènes de retrait / gonflement des argiles

- Améliore durablement les propriétés mécaniques des sols argileux (résistance, cohésion, imperméabilité à l’eau et au gel, réduction de la plasticité)

-

2/ Traitement des sols (stabilisation) – Chaux vive ou éteinte, lait de chaux (idéalement pour traitement des sols secs)

-

-

- Dans le cas de sols argileux le traitement à la chaux permet d’accroître (de manière durable) les caractéristiques mécaniques des sols (augmentation de la résistance, de la cohésion, insensibilité à l’eau et au gel, diminution de la plasticité).

-

3/ Préparation de béton et de mortier – Chaux éteinte

-

-

- Dans les bétons bitumineux, renforce l’adhésion bitume-granulat, ralentit le vieillissement du bitume, renforce son comportement à l’eau et des cycles de gel/dégel et améliore les propriétés mécaniques.

-

4/ Epaississement des boues de tunneliers – Chaux vive

-

-

- La floculation par lait de chaux et filtre presse ou assèchement de la boue générée lors de l’opération d’excavation avec de la chaux vive facilitent la manutention des boues de tunneliers.

-

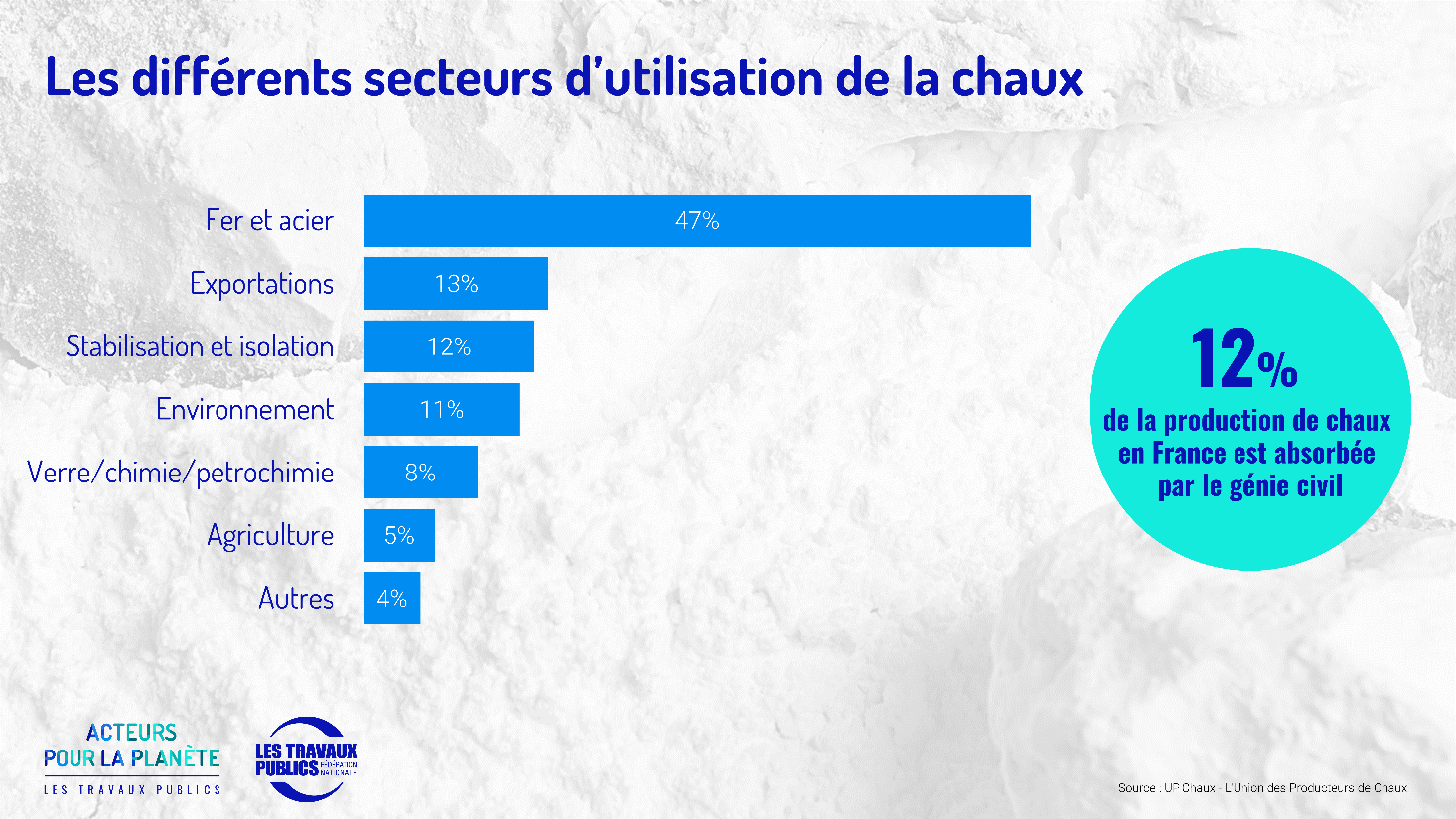

d) Les différents secteurs d’utilisation de la chaux

Les Travaux Publics absorbent entre 10 et 20 % de la production de chaux en France.

À noter que cette part est variable d’une année à l’autre et dépend notamment des grands projets qui peuvent être lancés à l’échelle nationale.

Contribution de la chaux à la recyclabilité des matériaux

2. Impact environnemental du matériau

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les fiches de déclaration environnementale de la chaux vive et de la chaux hydratée disponibles sur les liens suivants :

- Chaux Vive : https://www.environdec.com/library/epd13480

- Chaux hydratée : https://www.environdec.com/library/epd13450

Vers une réévaluation de l’impact carbone de la chaux

À ce jour, il existe une propriété de la chaux qui n’est pas encore prise en compte dans le calcul de son empreinte carbone.

La chaux, lors de son utilisation dans des process variés, recapte du CO2 atmosphérique réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit d’un processus naturel connu sous le nom de recarbonation (ou minéralisation par carbonatation).

L’impact environnemental de la chaux pourrait donc être amené à diminuer dans le cadre d’une analyse de cycle de vie et particulièrement en traitement de sols.

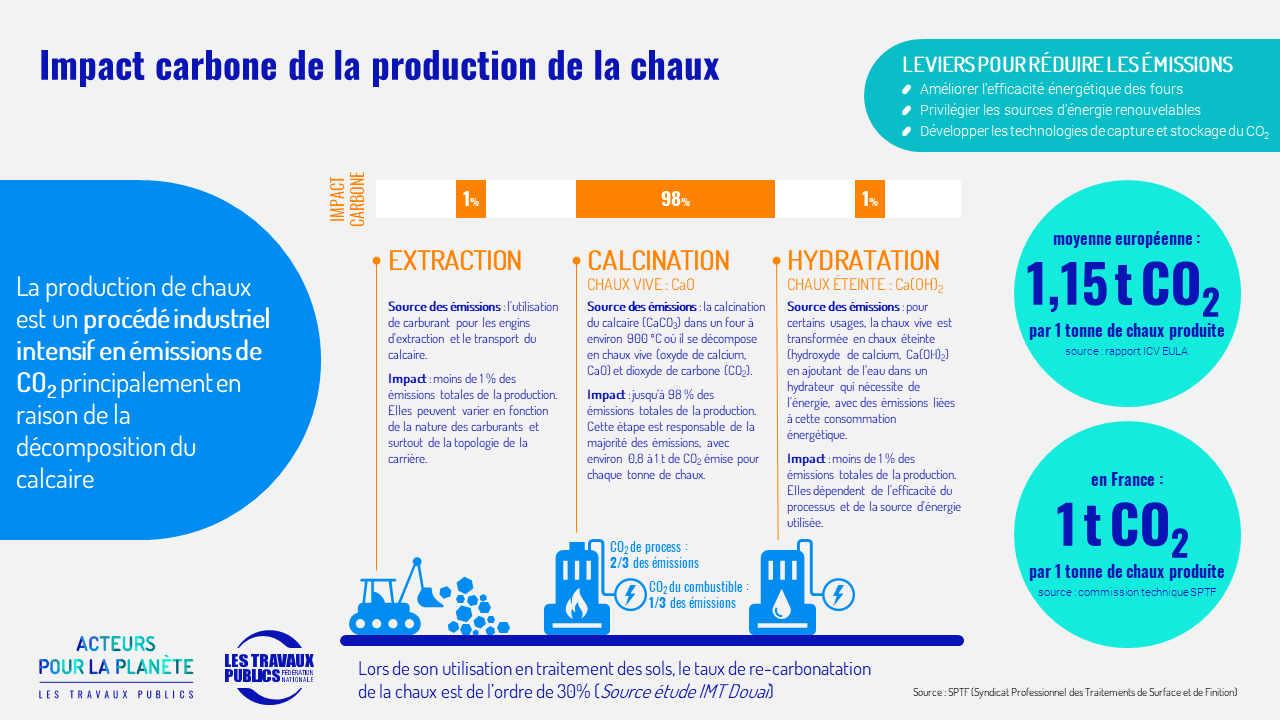

L’étude réalisée par l’IMT de Lille-Douai et l’UPC a notamment et pour l’instant, montré que :

- Le taux de carbonatation est de 20% en 1h sur le matériau foisonné mais de 30 % en 4 h

- La chaux hydratée (processus normal lors des applications) se recarbonate pour former du carbonate de calcium.

Les résultats de cette étude ont donc pour l’instant permis de mieux comprendre les réactions chimiques qui opèrent lors du mélange d’un sol avec de la chaux et confirment la présence d’un processus de captation du CO2, ce qui permet de réduire l’empreinte carbone du traitement à la chaux.

Pour en savoir plus sur l’étude, rendez-vous sur l’article « THE CARBONATION OF A LIME-TREATED SOIL – EXPERIMENTAL APPROACH »

Leviers technologiques de décarbonation du matériau

L’Union des Producteurs de Chaux Calcique a rédigé en septembre 2023 une feuille de route de décarbonation de la filière.

Deux leviers d’action majeurs ont été identifiés pour décarboner la chaux :

- Pour les émissions directes de combustion (1/3 des émissions) : Optimisation du mix énergétique utilisé dans les industries pour la calcination du calcaire

- Pour les émissions de process (2/3 des émissions) : Captation du CO2 en sortie de four

1/ Optimisation du mix énergétique

L’impact carbone lié aux émissions directes de la combustion peut être réduit selon les combustibles utilisés.

Description du levier :

En France, l’industrie de la chaux compte plus de 60% de sites industriels fonctionnant au gaz naturel.

La décarbonation de la fabrication de la chaux impose de se tourner vers d’autres choix de combustibles comme le gaz naturel ou la biomasse quand cela est possible.

Bonnes pratiques pour faciliter le développement de ce levier :

L’accès à de nouveaux combustibles décarbonés (biomasse, biogaz, hydrogène) n’est pas garanti et dépend de :

-

-

- La disponibilité de ces combustibles

- Le cadre législatif appliqué à leur utilisation

-

2/ Captation du CO2 en sortie de four

Contrairement aux émissions de la combustion, les émissions de « CO2 du process » ne peuvent être ni réduites, ni évitées. Il reste donc à réduire les émissions de CO2 à la source, par captage et stockage du carbone.

Description du levier :

Les technologies de captage sont encore en cours de développement, avec des brevets liés à des technologies de captage par cryogénie ou par l’intermédiaire d’amines.

Une fois le CO2 capté, il faut ensuite le transporter jusqu’au lieu de stockage. Aujourd’hui, il n’existe pas d’infrastructure de transport adaptée au transport de CO2 en grandes quantités.

Bonnes pratiques pour faciliter le développement de ce levier :

Les premiers projets de stockage de CO2 sont en cours de développement : la France est dépendante des lieux de stockage du Nord de l’Europe, des accords avec la Norvège et le Danemark étant censés assurer aux industriels français une garantie de stockage CCS (Carbone Capture and Storage).

3/ Optimisation du transport usine-chantier

Description du levier :

Pour diminuer l’impact carbone du transport de la chaux jusqu’au chantier, il est nécessaire de réfléchir à de nouvelles énergies, à de nouvelles motorisations pour les matériels de transport.

Bonnes pratiques pour faciliter le développement de ce levier :

Développement de matériels de transport à carburations alternatives.

Contexte favorable au développement des leviers de décarbonation

Bonnes pratiques

- Une énergie décarbonée accessible à tous, avec des prix de marché stables.

- Des objectifs de trajectoires cohérents avec les moyens à disposition et axés sur les investissements déjà publiés dans les feuilles de route.

- Un travail de l’Europe construit pour assure une vraie réindustrialisation et industrialisation efficace.

Soutien financier

- Subventions de l’Etat et de l’Union Européenne

Investissements importants dans les technologies de captation de CO2 et dans les stratégies de transport et de stockage du CO2.

3. Vers le Pacte Vert (Green Deal) Européen

Impact de la réglementation européenne MACF et CS3D

La chaux n’est à ce jour pas concernée par le MACF.

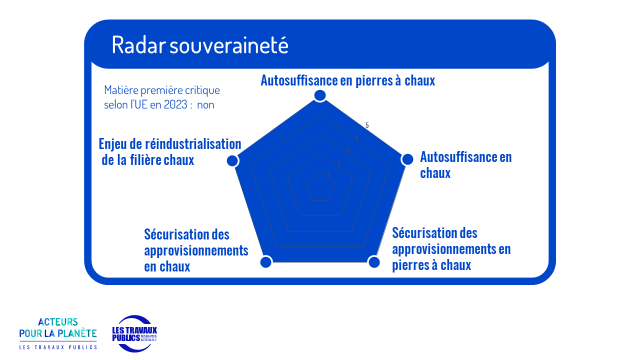

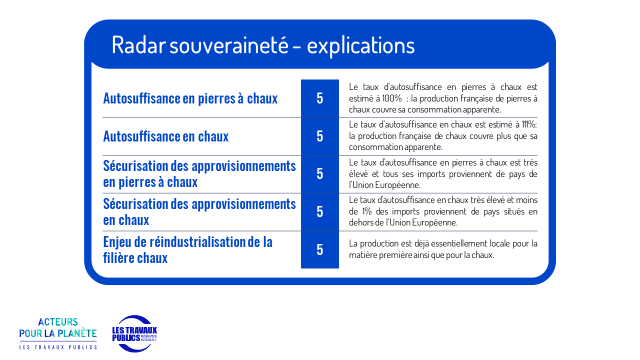

Indépendance / risques géopolitiques

Le calcaire et par extension la chaux est géologiquement présente en France, seules les réglementations pourraient empêcher les productions nationales.

En raison de la qualité de la chaux française, une partie de la production est même ponctuellement exportée vers :

- L’Allemagne

- La Finlande

- La Belgique

- La Suède

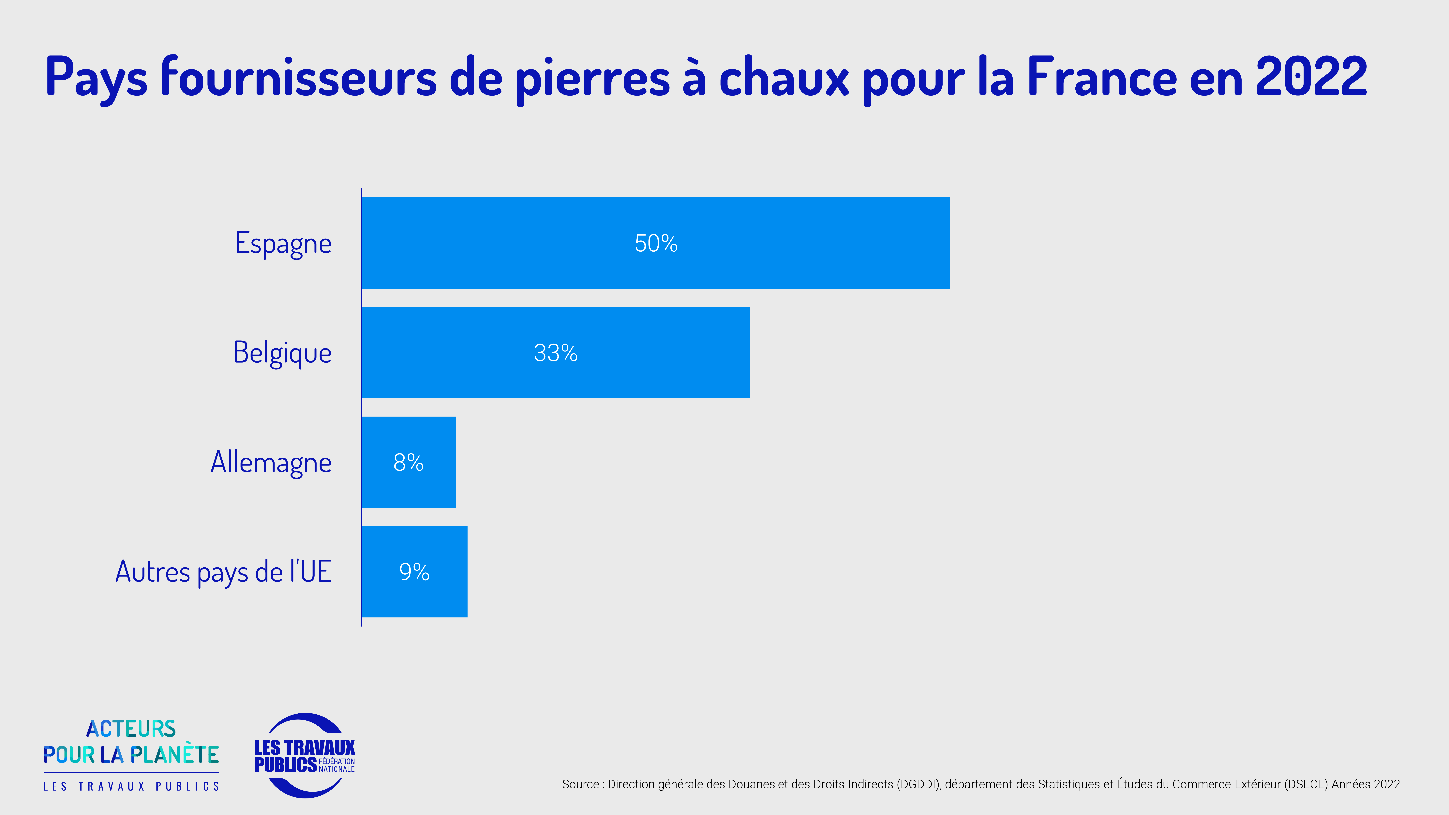

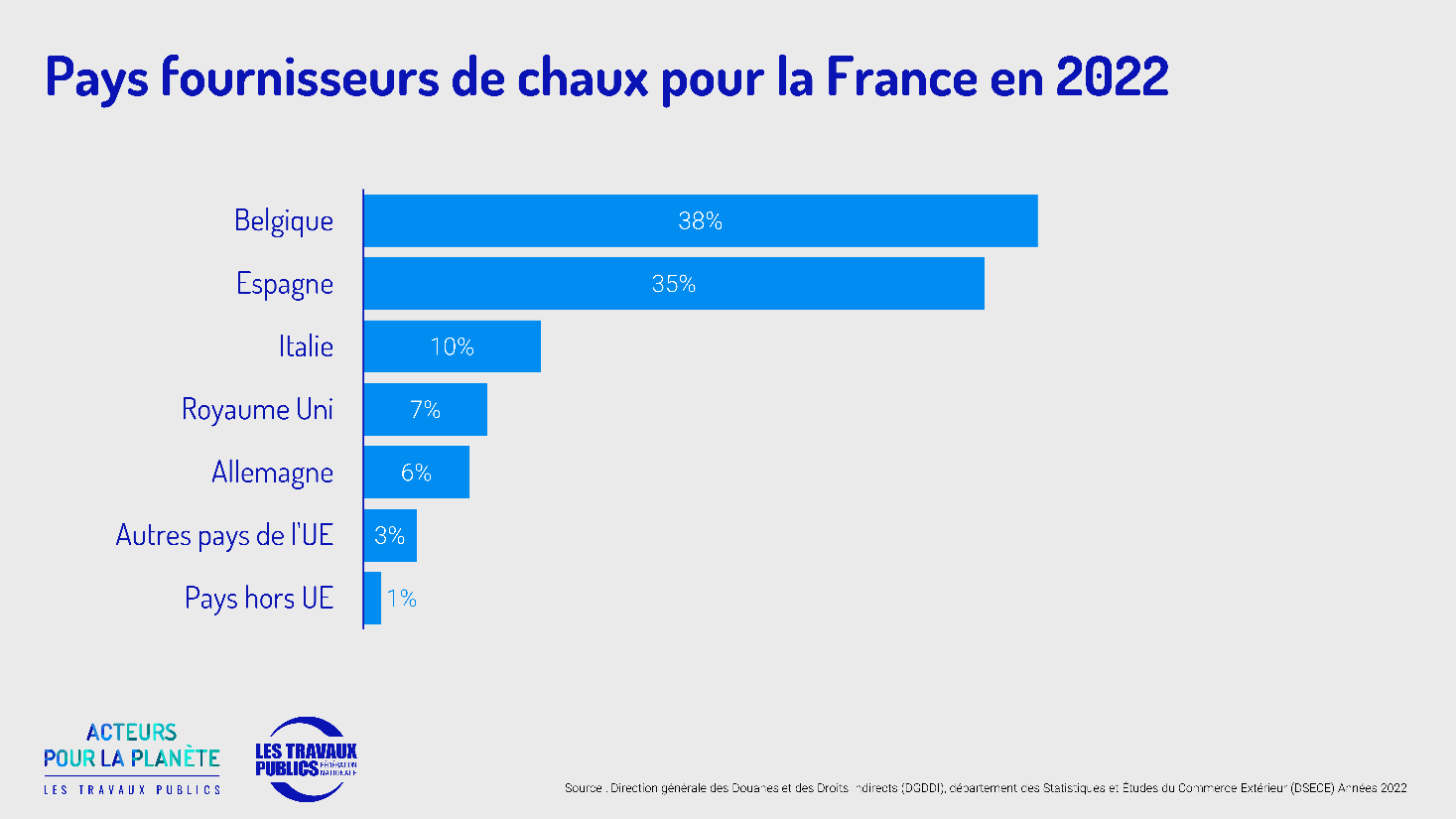

La balance commerciale de la chaux reste positive sachant que les importations viennent prioritairement de Belgique et d’Espagne.

Les risques géopolitiques liés à la production de chaux sont donc faibles.

Provenance/ réindustrialisation

En 2022, selon l’Union des Producteurs de Chaux, la production française de chaux a généré 1000 emplois directs.

La production est d’ores et déjà essentiellement locale pour la matière première ainsi que pour la chaux.

- Le Guide Technique National « Valorisation des matériaux par traitement à la chaux sur les installations de recyclage », Mai 2018 publié par le SEDDRe

- Le Guide d’utilisation en Travaux Publics Grave de valorisation-Graves Chaulées, publié en mars 2013 par l’IDRRIM

- Le Guide Technique « Traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques (GTS), publié en 2000 par le CEREMA et en cours de révision

- Feuille de route de décarbonation 2030 – 2050, L’Union des Producteurs de Chaux Calcique

- La chaux, puits de carbone naturel, EULA

- http://upchaux.fr/

- « THE CARBONATION OF A LIME-TREATED SOIL – EXPERIMENTAL APPROACH »

- https://www.environdec.com/library/epd13480

- https://www.environdec.com/library/epd13450

Rédacteurs : Fédération nationale des Travaux Publics / Direction Transition Ecologique / Direction Technique et Recherche / Direction des Affaires Economiques / UNION DES METIERS DE LA TERRE ET DE LA MER Commission technique du SPTF (Syndicat Professionnel des Terrassiers de France) UP’ CHAUX - UNION DES PRODUCTEURS DE CHAUX Photographie 1 : Jeanette Dietl/Adobe Stock