- L’eau verte correspond à l’eau de pluie stockée dans le sol et utilisée par la végétation. Elle est essentielle pour la croissance des plantes et la régulation climatique.

- L’urbanisation limite son infiltration et augmente le ruissellement. L’agriculture intensive, quant à elle, peut épuiser l’eau verte et dégrader les sols. S’ajoute à cela le changement climatique qui modifie sa disponibilité en perturbant le régime des précipitations.

- Remettre de la nature en ville est indispensable. Une gestion durable des sols, une sensibilisation de tous les acteurs concernés et des pratiques agricoles adaptées permettent de préserver cette ressource essentielle.

L’eau est une ressource essentielle à la vie et joue un rôle fondamental dans les écosystèmes et les activités humaines. On distingue plusieurs types d’eau dans le cycle de l’eau : l’eau bleue (cours d’eau, nappes souterraines), l’eau grise (eaux usées) et l’eau verte. Cette dernière, moins connue du grand public, correspond à l’eau issue des précipitations qui est absorbée par les sols et utilisée par les plantes via l’évapotranspiration.

L’eau verte est un élément clé du petit cycle de l’eau, influençant directement la croissance des végétaux, la productivité agricole et la régulation climatique. Son rôle est essentiel, mais il est souvent impacté par les activités humaines. Cette fiche vise à expliquer le concept d’eau verte et ses enjeux dans le cadre du petit cycle de l’eau.

L’eau verte et son rôle dans le petit cycle de l’eau

1. Définition de l’eau verte

L’eau verte désigne l’eau de pluie qui s’infiltre dans le sol et qui est stockée sous forme d’humidité, accessible aux plantes pour leur développement. Contrairement à l’eau bleue qui s’écoule dans les rivières ou les nappes phréatiques, l’eau verte suit un cycle plus localisé :

- elle est absorbée par les racines des végétaux,

- elle est restituée à l’atmosphère par évapotranspiration,

- elle contribue à la formation de nouvelles précipitations locales.

2. Les rôles de l’eau verte

L’eau verte est essentielle à la croissance des plantes, en particulier pour les cultures non irriguées qui dépendent exclusivement des précipitations. Elle joue un rôle clé dans :

- La production agricole, notamment dans les régions où l’irrigation est limitée,

- La stabilisation des sols en réduisant l’érosion,

- La régulation du climat local par le cycle de l’évapotranspiration.

Cependant, la gestion inefficace de l’eau verte, notamment par la déforestation ou les pratiques agricoles inadaptées, peut réduire sa disponibilité et affecter la productivité des sols.

L’eau verte, en s’infiltrant dans le sol, contribue également à la recharge des nappes phréatiques, sources importantes pour le petit cycle de l’eau. La présence de végétation et l’humidité des sols (eau verte) influencent le ruissellement et l’infiltration, affectant ainsi les volumes d’eau disponibles pour le captage.

Par ailleurs, les processus liés à l’eau verte, comme la filtration naturelle par les sols et la végétation, peuvent améliorer la qualité de l’eau captée pour le petit cycle.

3. L’impact des activités humaines sur l’eau verte

L’urbanisation et la perte d’eau verte

L’extension des zones urbaines réduit la capacité des sols à absorber l’eau de pluie. Les zones imperméables, telles que le béton et l’asphalte, empêchent l’infiltration, ce qui entraîne :

- une diminution de l’eau verte disponible pour la végétation,

- une augmentation du ruissellement, favorisant les inondations,

- une réduction de l’humidité des sols et un impact sur les microclimats locaux.

L’agriculture intensive et la surexploitation de l’eau verte

L’agriculture peut influencer fortement la disponibilité de l’eau verte :

- les cultures intensives épuisent rapidement l’humidité des sols,

- l’utilisation excessive de produits chimiques peut dégrader la structure du sol et limiter sa capacité de rétention d’eau,

- la monoculture réduit la biodiversité du sol et altère le cycle de l’eau verte.

Le changement climatique et la modification des précipitations

Le réchauffement climatique modifie le régime des précipitations et altère la disponibilité de l’eau verte. Parmi les impacts observés :

- une augmentation des périodes de sécheresse réduisant l’humidité des sols,

- des pluies plus intenses mais irrégulières, limitant l’absorption de l’eau verte par le sol,

- une perturbation du cycle de l’évapotranspiration, modifiant les précipitations locales.

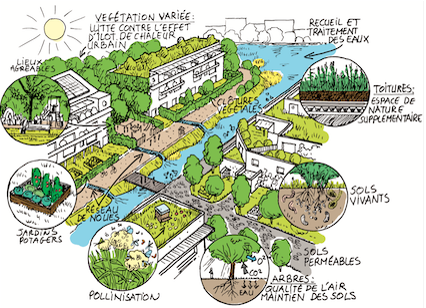

4. L’importance de remettre de la nature en ville

Face à l’urbanisation croissante et à la perte d’infiltration de l’eau verte, réintroduire des espaces verts en ville est une solution essentielle. La végétalisation urbaine permet :

- une meilleure absorption de l’eau de pluie et une réduction du ruissellement,

- une augmentation de l’évapotranspiration, régulant ainsi la température urbaine,

- une amélioration de la biodiversité et de la qualité de l’air,

- une contribution au bien-être des habitants en offrant des espaces naturels.

Les toitures végétalisées, les parcs urbains et la plantation d’arbres sont autant de moyens concrets pour favoriser la rétention et la circulation de l’eau verte dans les villes.

La nature en ville : comment accélérer la dynamique ? CESE 2021© Boris Transinne

Conclusion

L’eau verte est une composante essentielle du petit cycle de l’eau et de l’équilibre des écosystèmes. Elle permet aux plantes de se développer, régule le climat et joue un rôle crucial dans l’agriculture. Cependant, les activités humaines, comme l’urbanisation, l’agriculture intensive et le changement climatique, perturbent son cycle naturel.

Préserver l’eau verte nécessite une gestion durable des sols, le maintien des couverts végétaux et l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement. Sensibiliser à son importance est un premier pas vers une meilleure gestion de cette ressource précieuse.

Sources :

Image(s) :

- Photo de Mirko Fabian (Unsplash)

- CESE 2021© Boris Transinne