- Les zones sensibles pour la protection de la ressource en eau, comprenant des captages d’eau potable, des zones humides et des bassins versants, sont essentielles pour maintenir la qualité et la quantité des eaux.

- Les périmètres de protection des captages d’eau potable, définis par la législation, visent à prévenir la contamination de l’eau destinée à la consommation humaine en réglementant les activités autour des points de captage.

- Les zones humides jouent un rôle crucial en filtrant naturellement l’eau et en la stockant, et en régulant les crues, tout en soutenant une biodiversité riche.

- Enfin, la gestion des bassins versants sensibles est vitale pour contrôler les interactions entre l’eau, les sols et les activités humaines afin de protéger les ressources en eau.

Les zones sensibles pour la protection de la ressource en eau sont des espaces géographiques où la préservation de la qualité et de la quantité des eaux est primordiale. Ces zones incluent des captages d’eau potable, des zones humides et des bassins versants. Elles jouent un rôle crucial dans le maintien de la biodiversité et la régulation des cycles hydrologiques, tout en fournissant de l’eau pour diverses utilisations humaines.

Définition et importance des zones sensibles

1. Périmètres de protection des captages d’eau potable (PPC)

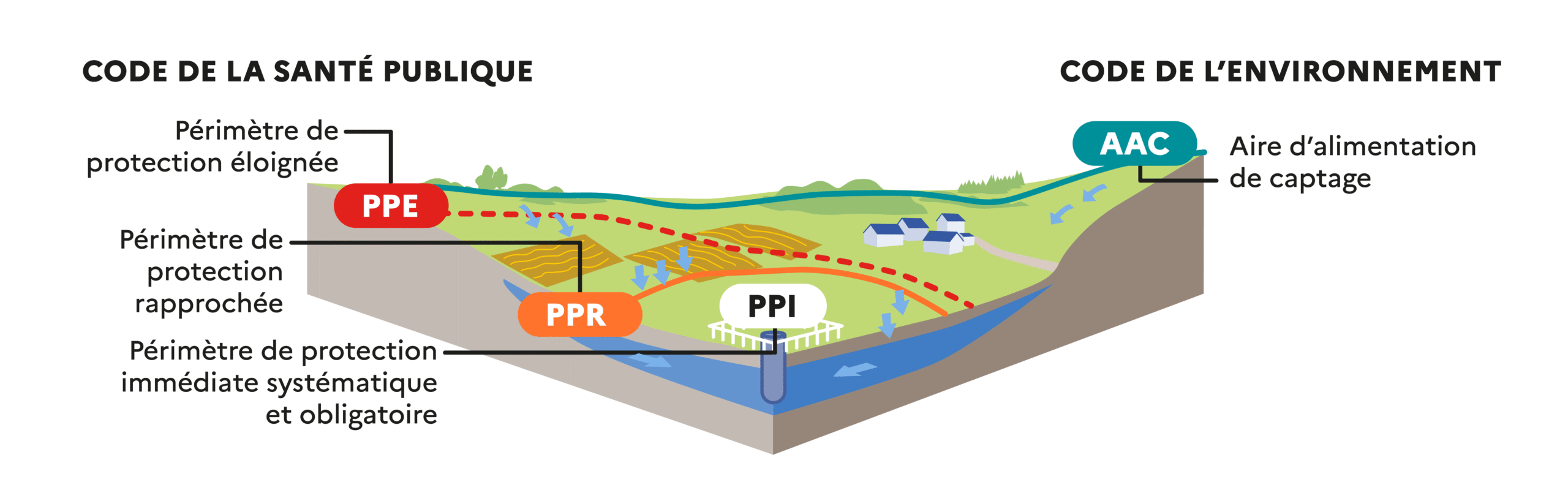

Les périmètres de protection des captages d’eau potable, instaurés en 1964 et définis dans le Code de la santé publique, sont des périmètres réglementés autour des points de captage d’eau potable. Leur principal objectif est de prévenir toute forme de contamination qui pourrait compromettre la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. La division en trois périmètres spécifiques permet une gestion ciblée des risques :

- Périmètre de protection immédiate (PPI) : Cette zone est directement adjacente au point de captage et est généralement clôturée et strictement interdite à toute activité humaine. Elle vise à protéger le captage contre les pollutions accidentelles immédiates.

- Périmètre de protection rapprochée (PPR) : Située autour du périmètre immédiat, cette zone est soumise à des réglementations strictes pour limiter les activités susceptibles de polluer l’eau (agriculture intensive, usage de pesticides, etc.).

- Périmètre de protection éloignée (PPE) : Plus étendue, cette zone impose des réglementations moins strictes mais vise à gérer les activités sur le long terme pour protéger les ressources en eau.

Ces périmètres sont définis par arrêté préfectoral, après déclaration d’utilité publique, suite à l’avis d’un hydrogéologue. L’arrêté préfectoral liste les activités interdites ou réglementées dans chaque périmètre de protection.

L’importance des PPC réside dans leur capacité à assurer une eau de qualité en amont des réseaux de distribution publique afin de préserver la santé des usagers.

Infographie | La protection de l’eau en amont du captage

L’aire d’alimentation de captage (AAC), outil plus récent, est définie dans le Code de l’environnement comme « l’ensemble des surfaces où toute goutte d’eau tombée au sol est susceptible de parvenir jusqu’au captage, que ce soit par infiltration ou par ruissellement ». Elle permet, à l’initiative du préfet, d’identifier une zone dans laquelle sera instauré un programme d’actions spécifiques visant à protéger la ressource contre les pollutions diffuses.

2. Zones humides

Les zones humides, telles que les marais, les tourbières, les mangroves et les rives de lacs et de rivières, sont des écosystèmes extrêmement précieux. Elles assurent plusieurs fonctions écologiques vitales :

- Un réservoir de biodiversité : Les zones humides fournissent des habitats essentiels pour de nombreuses espèces végétales et animales.

- Une filtration naturelle : Elles agissent comme des filtres naturels, piégeant les sédiments et les polluants, ce qui améliore la qualité de l’eau qui s’écoule vers les rivières et les lacs.

- Une réserve d’eau : Elles stockent de grandes quantités d’eau, contribuant ainsi à la recharge des nappes phréatiques et à la régulation des débits des cours d’eau.

- Une régulation des crues : En absorbant et en relâchant lentement l’eau, les zones humides aident à atténuer les effets des crues.

Photo : Tourbière du Hauts-Doubs

3. Bassins versants sensibles

Un bassin versant est une zone géographique où toutes les eaux convergent vers un même point de sortie, comme un cours d’eau ou une nappe d’eau souterraine. La gestion intégrée des bassins versants est cruciale pour la protection des ressources en eau, car elle prend en compte les interactions entre l’eau, les sols et les activités humaines sur l’ensemble du territoire concerné.

Au sens de la directive sur les eaux résiduaires urbaines 91/271/CE, est défini comme « zone sensible » un bassin versant, dont des masses d’eau significatives à l’échelle du bassin sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s’agit notamment de celles qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Les cartes des zones sensibles ont été arrêtées par le Ministre chargé de l’environnement et sont actualisées au moins tous les 4 ans.

Risques de pollution liés aux travaux publics

Les travaux publics, notamment la construction de routes, de bâtiments et d’infrastructures, peuvent générer divers types de polluants :

- Des polluants physiques (sédiments, poussières et déchets solides),

- Des polluants chimiques (huiles, solvants, peintures et autres produits chimiques),

- Des polluants biologiques (microorganismes pathogènes provenant des eaux usées ou des décharges).

Les sources de pollution sont diverses avec notamment :

- Le ruissellement des eaux pluviales : les eaux de pluie peuvent emporter des polluants des chantiers vers les cours d’eau et les nappes phréatiques. Les techniques d’infiltration à la parcelle sont donc à privilégier sur un chantier.

- L’érosion des sols : les travaux de terrassement et de défrichage augmentent l’érosion des sols, entraînant des sédiments dans les cours d’eau. Ils doivent donc se limiter au strict nécessaire.

- Les déversements accidentels : les accidents et les fuites de matériaux dangereux sur les chantiers peuvent contaminer les sols et les eaux. Des procédures doivent être définies pour intervenir en cas de déversement accidentel et limiter l’impact sur le milieu naturel.

Conclusion

La protection des zones sensibles pour la ressource en eau est un enjeu majeur pour garantir la pérennité et la qualité de nos réserves d’eau douce. En sensibilisant aux risques de pollution liés aux travaux publics et en comprenant l’importance de ces zones, il est possible de mettre en place des stratégies efficaces pour préserver ces ressources vitales pour les générations futures et pour la biodiversité.

Sources :

- Ministère de la Transition Écologique

- Agence de l’Eau

- CEREMA

- EauFrance

- Office Français de la Biodiversité

Image(s) :

- INFOGRAPHIE | la protection de l’eau en amont du captage : DREAL Bretagne

- Photo : Tourbière du Hauts-Doubs. Crédit photo : Sébastien Lamy / OFB